Oleh Leslie D. Sims, John Weaver dan David E. Swayne

Diterjemahkan oleh: Agna D. Lantria

DISCLAIMER

Artikel terjemahan ini dimaksudkan bagi pembaca berbahasa Indonesia untuk dapat mempelajari artikel keilmuan terkait. Penerjemah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penerjemahan ini.

Sejarah manusia dan unggas

Dalam rangka mengerti tentang ekologi dan epidemiologi dari avian influenza (AI), diperlukan sebuah tinjauan tentang aktivitas manusia terkait produksi unggas, terutama sejak akhir abad ke-19. Tinjauan ini juga akan membantu untuk memberi pemahaman tetnang peranan spesies-spesies avian dalam kehidupan manusia sebagai symbol keagamaan, hewan peliharaan dan untuk hiburan dan makanan dalam budaya-budaya berbeda. Bagaimana unggas-unggas ini dipelihara dengan tujuan-tujuan tersebut, kemudian dipindahkan, dan dijual berkontribusi signifikan terhadap transmisi dan persistensi virus AI (AIV).

Ayam

Ayam domestik (Gallus gallus domesticus) memiliki asal dari beberapa spesies ayam hutan liar dari Asia Tenggara. Tidak ada nenek moyang ayam modern yang masih hidup di zaman sekarang, dan perdebatan tentang asal nenek moyang yang benar terus berlanjut [8, 40]. Kontributor terbesarnya dipercaya berasal dari ayam hutan merah (Gallus gallus), akan tetapi bisa jadi terdapat kontribusi lain dari tiga spesies ayam hutan lainnya. Bukti arkeologis ayam domestik yang pertama berasal dari tahun 6000 SM di China, akan tetapi waktu dan tempat pertama kalinya domestikasi terjadi mungkin lebih terjadi lebih awal dari itu dan terjadi di Asia Tenggara. Kemudian migrasi manusia bergerak menuju kearah utara, membawa ayam peliharaan bersama mereka. Pada tahun 2500 SM, ayam telah ditemukan di Eropa dan Asia Barat. Ayam pada awalnya digunakan untuk tujuan keagamaan dan tidak digunakan sebagai sumber makanan sampai beberapa waktu setelah itu. Pada hari ini, unggas masih memainkan peranan sebagai simbol keagamaan, seperti pelepasan burung passerine ke alam liar sebagai bagian dari ritual agama Buddha di beberapa tempat di Asia [65], dan unggas yang dijual di pasar unggas hidup (LBM) di kepulauan Karibia untuk ritual Santeria dan lainnya. Aktivitas utama dalam pembesaran unggas pada awalnya untuk tujuan kesenangan melalui sabung ayam [179], sebuah aktivitas yang sampai saat ini masih memegang peranan yang penting di beberapa negara, seperti Thailand, dan kegiatan ini dihubungkan dengan terpaparnya manusia secara fatal dengan virus HPAI H5N1 (HPAIV). Orang Mesir merupakan yang pertama kalinya berfokus pada ayam sebagai komoditas pertanian yang penting dan mengembangkan inkubator telur buatan. Beberapa dari inkubator ini dapat memuat 10.000 sampai 15.000 butir telur dan memerlukan flok ayam yang besar untuk dapat menyokong pencapaian agrikultural yang sebesar itu. Ayam juga dipelihara di kebudayaan Yunani kuno, akan tetapi Romawi yang membawa ayam kedalam pusat kehidupan kebudayaan Barat dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memelihara ayam untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip pemeliharaan yang ditetapkan oleh orang Romawi masih digunakan sampai abad ke-19.

Dalam kebudayaan Eropa modern, pemeliharaan ras murni dimulai dari abad ke-18 dan kemudian mencapai puncaknya di tahun 1800 di Eropa dan Amerika Utara, dimana memelihara ayam menjadi sebuah trend yang digilai dengan tujuan pameran, kesukaan pribadi, dan hewan peliharaan. Periode ini dikenal sebagai “chickenmania” atau “poultrymania”, dimana orang-orang semuanya memelihara ayam, baik orang biasa maupun bangsawan. Selama periode itu, pameran unggas dalam skala nasional, regional dan internasional menjadi popular, yang menghapuskan isolasi geografis populasi unggas, dan kemudian juga menghapuskan isolasi geografis terkait penyakit unggas. Meskipun telur dan kadang-kadang juga daging merupakan sebuah hasil sampingan dari “poultrymania”, fungsi utama unggas adalah sebagai objek kesenangan dan untuk pertunjukan. Pameran unggas masih menjadi penting di awal abad ke-20, dan bertanggung jawab dalam penyebaran penyakit setidaknya satu kasus HPAI yang menyebar secara luas di Eropa [93]. Sampai saat ini ayam-ayam hias masih dipamerkan dalam pameran dan pertunjukkan pertanian.

Era komersialisasi ayam

Organisasi perunggasan dalam rangka produksi pangan di masa modern dimulai pada akhir tahun 1800-an di Eropa. Pertama kalinya untuk menghasilkan telur dan kemudian sebagai sumber daging [40, 179]. Upaya awal pemeliharaan ini sangat sangat sederhana jika dinilai dari standar modern. Seiring dengan naiknya peranan unggas sebagai sumber makanan untuk semua orang terbukti pada sebuah sensus yang diadakan pada tahun 1910 di Amerika Serikat, yang melaporkan 280 juta ayam yang dipelihara pada 5,5 juta peternakan, dengan rata-rata 51 ekor unggas per peternakan. Sekitar 80% peternakan memelihara unggas [179]. Pada saat itu kebanyak flok unggas berukuran kecil dan rata-rata memuat 50-200 ekor unggas dan dibesarkan dengan akses ke luar ruangan (outdoor). Hal ini serupa dengan situasi yang ada di negara-negara berkembang di paruh pertama abad ke-dua puluh. Sebagai contoh, di Vietnam tahun 2005 diperkirakan terdapat lebih dari 7,9 juta rumah tangga yang terlibat dalam produksi perunggasan tradisional ekstensif, dengan jumlah rata-rata unggas per flok sebanyak 32 ekor, mewakili sekitar 94% dari seluruh produsen unggas dan sekitar 70% dari total produksi unggas [84].

Di Amerika, tren menuju produksi unggas indoor (dalam ruangan) dimulai pada tahun 1800-an di California. Dimulai dengan pengembangan fasilitas penetasan komersial pertama untuk ayam petelur, yang mengirimkan anak ayam White Leghirn hasil tetasannya ke seluruh California. Ini adalah awal dai tren transportasi DOC dalam jumlah besar melewati jarak yang jauh, seperti transportasi transcontinental yang merupakan ciri khas industri perunggasan sekarang ini. Di tahun 1905, nilai unggas di Amerika Serikat adalah 500 juta dolar, dan pada tahun 1910 jumlah unggas yang dipanen berada di peringkat kedua dalam jumlah panen setelah jagung. Pada tahun 1912, wilayah Petaluma mengirimkan sekitar 100 juta telur per tahunnya, dan wilayah itu memiliki lebih dari satu ekor ayam. Produksi kemudian mencaoat 450 juta butir telur pada tahun 1918. Satu fasilitas penetasan memproduksi 150.000 ekor DOC dalam 3 minggu. Pada tahun 1940, peternakan ayam yang terbesar adalah peternakan ayam petelur yang memelihara 250.000 ekor ayam di Petaluma, California. Tren yang menuju pada produksi industri berskala besar berakibat pada munculnya populasi sangat rentan yang terdiri dari unggas yang memiliki genetik serupa yang dipelihara dalam ruangan tertutup. Upaya biosekuriti yang diambil untuk mencegah masuknya patogen mengurangi resiko masuknya virus AI kedalam populasi flok-flok dalam ruangan ini, akan tetapi jika upaya biosekuriti ini berhasil ditembus maka konsekuensinya sangat tinggi bagi peternakan-peternakan ini. Pada sebagian besar negara hanya terdapat sedikit perencanaan yang dikembangkan oleh sektor perunggasan, dimana banyak peternakan berkembang disekitar sumber input dan berdekatan dengan pasar perkotaan, menciptakan konsentrasi peternakan yang besar yang dapat memfasilitasi transmisi penyakit jika tidak dikelola dengan hati-hati [26, 176]. Beberapa peternakan ini berlokasi di wilayah-wilayah yang memancing unggas migrasi, seperti di Italia utara dan Lembah Fraser di Kanada. Hal ini telah mengakibatkan wabah AI dikarenakan transmisi virus dari burung liar kepada unggas yang pada beberapa kasus diikuti dengan persebaran antar peternakan [26, 137].

Produksi daging tertinggal dari produksi telur, karena unggas yang memproduksi daging sebelumnya merupakan hasil sampingan dari industri telur (misalnya afkiran, anak ayam jantan, dan ayam jantan yang dikebiri untuk digemukan (capon) [179]. Akan tetapi, upaya perbaikan genetik dan nutrisi pada tahun 1950-an membawa pada perkembangan tipe ayam pedaging dengan efisiensi pakan yang terus ditingkatkan, dan pertumbuhan yang cepat melalui persilangan ayam stok Cornish dan White Plyouth Rock [40, 179]. Di Amerika Serikat dan Eropa di pertengahan 1990-an, sebuah flok unggas yang besar akan berisi 3000-4000 ekor unggas. Flok dengan ukuran yang sama besarnya masih umum ditemukan saat ini di negara-negara berkembang, akan tetapi tren di beberapa tempat masih menyukai flok berukuran besar, dan hal ini diperparah dengan adanya wabah HPAI H5N1 karena perusahaan-perusahaan yang terintegrasi mengurangi ketergantungannya terhadap kontraktor peternak berskala kecil. Pada saat artikel ini ditulis, peternakan yang berisi sekitar satu juta ekor unggas masih ada, dimana unggas dipisah-pisahkan dalam kandang-kandang dan dibesarkan dalam penjagaan biosekuriti yang ketat. Meskipun demikian, peternakan tipe ini juga telah terinfeksi virus AI [73], termasuk HPAI.

Di seluruh dunia ayam adalah spesies unggas utama yang dibesarkan sebagai sumber makanan, baik daging maupun telur. Jumlah ayam telah meningkat secara dramatis di banyak tempat di dunia dalam waktu 30 tahun terakhir. Sebagai contoh, antara tahun 1980 dan 2010 terjadi peningkatan jumlah unggas sebanyak tiga sampai lima kali lipat di sebagian Asia dan Brazil [55]. Signifikansi peningkatan jumlah ini dari perspektif epidemiologi tergantung pada banyak faktor, meliputi tipe unggas (termasuk spesies dan derajat kesamaan genetik), dan cara pemeliharaan, transportasi, dan penjualannya, juga konsentrasi unggas di peternakan. Di beberapa negara, seperti di Belanda, kepadatan peternakan unggas telah meningkat dengan dramatis, dan hal ini berimplikasi terhadap transmisi virus influenza di tempat-tempat dimana kepadatan peternakan sangat tinggi [189].

Meningkatnya populasi unggas di China telah diikuti dengan berkurangnya produsen unggas berskala kecil, teritama di provinsi-provinsi wilayah timur yang berbatasan dengan laut/wilayah pesisir dimana terdapat kesempatan lowongan kerja alternatif selain peternakan. Di wilayah-wilayah ini hanya ada sedikit ketergantungan terhadap produk asal unggas untuk pemenuhan ketahanan pangan dan keuangan, akan tetapi ketergantungan tersebut tetap tinggi di beberapa bagian wilayah China dan di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Mesir. Antara tahun 1996 dan 2005 jumlah peternakan unggas di China berkurang dari 104 juta menjadi 34.6 juta. Antara tahun 2007 dan 2008 sebanyak 2 juta produsen ayam broiler berhenti berproduksi, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut [96, 177, 217]. Di negara-negara lain, seperti Thailand, sebagian besar peningkatan produksi unggas terjadi pada peternakan industri berskala besar, akan tetapi unggas masih tetap dipelihara oleh rumah tangga, tidak hanya untuk konsumsi rumahan, akan tetapi juga untuk alasan sosial, rekreasional, dan kultural [53].

Pada banyak negara, standar biosekuriti pada beberapa peternakan tidak berada pada level yang sama dengan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman terhadap avian influenza dan patogen-patogen lainnya [60, 133, 183]. Banyak faktor mempengaruhi apakah petani/peternak mengimplementasikan upaya-upaya pengendalian ini, meliputi ancaman-ancaman dari pennyakit lain, persepsi terhadap resiko, dan biaya peningkatan fasilitas yang sudah ada, terutama di lokasi-lokasi dimana akses terhadap investasi modal masih terbatas. Ditambah lagi, di negara-negara dimana virus dari keturunan H5 Goose/Guangdong-(Gs/GD) masih tetap tersebar luas, sejumlah besar unggas masih dijual melalui sistem pasar unggas hidup (LBM), dimana diantara pasar-pasar tersebut masih banyak yang memiliki hygiene dan biosekuriti yang buruk. Sudah terlihat peningkatan yang luar biasa di beberapa pasar di beberapa negara sejak terjadinya penularan wabah HPAI H5N1, dan yang lebih terkini yakni LPAI H7N9 di China. Akan tetapi, virus AIV terus saja bersirkulasi pada beberapa pasar, dan sangat sulit untuk bisa merubah perilaku para pedagang, meskipun telah ada peningkatan pengetahuan tentang penyakit dan seringnya kemunculan kasus penyakit zoonosis yang berhubungan langsung dengan unggas hidup di pasar [126]. Program pengendalian yang komprehensif berakibat meningkatnya surveilas, juga disertai membaiknya fasilitas dan manajemen di pasar unggas hidup (LBM) telah berhasil mengeliminasi virus LPAI H7N2 yang telah menetap selama 13 tahun di pasar unggas hidup di Kota New York, dan berhasil mengurangi kemungkinan unggas yang dijual di pasar terinfeksi oleh virus AIV [214].

Tipe ayam yang dibesarkan di peternakan bervariasi, dengan sebagian besar unggas disuplai dari perusahaan bibit unggas internasional. Beberapa bagian Asia memiliki preferensi untuk memelihara ayam yang pertumbuhannya lambat, biasanya merupakan persilangan dari ayam lokal dan ayam bibit yang pertumbuhannya lebih cepat seperti misalnya Israeli Kabir yang mempertahankan rasa daging yang lebih kaya dan warna paruh yang kuning, juga bulu dan lemak yang berasal dari unggas lokal induknya [112]. Di beberapa wilayah lainnya, seperti Indonesia, ayam broiler komersial yang berukuran kecil dan berharga murah lebih disukai [30].

Sistem pembesaran ayam di banyak negara maju sekarang telah berkembang dari memelihara hewan seluruhnya di luar ruangan menjadi produksi unggas yang sepenuhnya di ruang tertutup, dan kemudian berubah lagi dengan meningkatnya tren produksi unggas di luar ruangan dengan diumbar (free-range) yang sesuai dengan permintaan konsumen. Hal ini berakibat banyaknya flok unggas yang dipelihara dengan diumbar di luar ruangan. Jikalau tidak dilakukan upaya pencegahan dengan menyediakan pakan dan air yang terlindungi, resiko infeksi virus AIV dari burung liar akuatik di peternakan-peternakan jenis ini bakal meningkat [42, 63].

Integrasi vertikal dan kepemilikan perusahaan besar sekarang telah menyebar di sektor perunggasan komersial secara global. Pengujian unggas internal perusahaan biasanya dilakukan, dan meskipun hal ini dapat meningkatkan kecepatan pengujian untuk suatu penyakit, hal ini juga dapat berakibat tidak dilakukannya pelaporan atau keterlambatan pelaporan AI kepada otoritas veteriner. Kasus HPAI H5N1 yang terjadi di banyak negara di Asia, dikenali telah terjadi, namun tidak dilaporkan pada saat virus pertama kali muncul di Asia Tenggara pada tahun 2003 [174].

Ayam pedaging/broiler modern telah dibiakkan untuk produksi intensif, dan respons nya terhadap stimulasi antigen berbeda dengan ayam petelur/layer [100]. Berkurangnya aktifitas respons imun pada ayam pedaging memberikan implikasi bahwa ayam tersebut telah dibesarkan dan dijual dalam kondisi kurang optimal. Ayam pedaging komersial juga memiliki umur yang pendek, sehingga sulit untuk mengimplementasikan program vaksinasi Ai kecuali vaksinasi di penetasan menggunakan vaksin vector dapat dikembangkan dan diaplikasikan secara efektif.

Pada tahun 2013 diperkirakan terdapat populasi ayam sebesar 21 milyar ekor di seluruh dunia, dengan lebih dari 50%-nya (11,9 milyar ekor) dipelihara di Asia [55]. China merupakan pemimpin dunia dalam jumlah unggas, dengan populasi sebesar lebih dari 5 milyar ekor ayam. Perlu dicatat bahwa sebagian besar negara dimana virus HPAI H5 keturunan Gs/GD telah menjadi endemik terletak di Asia, dimana meningkatnya propulasi unggas tidak selalu diikuti dengan upaya biosekuriti yang memadai.

Kalkun

Domestikasi kalkun terjadi di Amerika Tengah, mungkin di Meksiko antara tahun 200 SM dan 700 M, dan muncul pada awalnya dari memelihara kalkun subspecies Meksiko (Meleagris gallopavo gallopavo) [40]. Kalkun domestik berukuran kecil ini dibawa dari dunia baru ke Eropa oleh para penjelajah Spanyol, mulai dari awal abad ke-16, dan kembali ke dunia baru pada tahun 1607 di timur laut Amerika, dimana mereka disilangkan dengan kalkun liar timur (Meleagridis gallopavo silvestris) untuk menghasilkan burung yang lebih besar dan kuat. Seleksi ciri khas burung yang berdada besar dan bidang diawali oleh Jesse Throssel di Kanada dan dikembangkan lebih lanjut di Amerika Utara pada awal tahun 1920-an. Pada awalnya, produknya menggunakan metode pemeliharaan tradisional secara ekstensif dimana unggas dibesarkan sebagai komoditas untuk pasar perayaan musiman. Dimulai dari tahun 1950-an, produksi terkosentrasi dimulai mengikuti perkembangan rumah-rumah produksi unggas dengan lingkungan yang terkendali serta metode-metode kemoterapeutik untuk mencegah penyakit protozoa yang dikenal sebagai ‘blackhead’. Produksi industrial umumnya ada di negara maju. Salah satu pendorong pemeliharaan kalkun di luar ruangan di Amerika Serikat adalah munculnya avian influenza. Secara global pada tahun 2013 terdapat sekitar 460 juta ekor kalkun, dengan lebih dari 75%-nya ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki populasi sebesar 250 juta ekor, sementara Asia memiliki populasi kalkun hanya sebesar 12 juta ekor saja [55]

Unggas Air

Itik domestik terdiri dari dua spesies yang berbeda, yang disebu domestik atau tipe itik-Mallard, meliputi tipe itik Peking dan itik Indian Runner (Anas platyrhynchos), yang berasal dari Asia dan Eropa, dan itik Muscovy/ Entok (Cairina moschata) yang pada awalnya berasal dari wilayah beriklim tropis dan subtropis di Amerika Selatan bagian tengah dan utara [40]. Tipe itik Mallard mewakili mayoritas itik domestik yang dipelihara. Mallard didomestikasi melalui dua kejadian yang terpisah, yakni yang pertama di Asia Tenggara beberapa ribu tahun yang lalu, dan kemudian di Eropa selama abad pertengahan. Domestikasi itik tampaknya sangat mungkin terjadi setelah munculnya virus AI, karena itulah mungkin beberapa populasi itik domestik telah terinfeksi virus AI sejak saat itu [172]. Itik domestik adalah spesies unggas minoritas di Eropa, akan tetapi merupakan spesien unggas penting di sebagian Asia Selatan dan Asia Timur, dimana mereka dipelihara untuk menghasilkan daging dan itik. Sekitar 81% populasi itik di Asia, dengan China dan Vietnam mencakup 65% total populasi dunia. Sebagian besar produksinya adalah outdoor, akan tetapi terdapat juga produksi industrial untuk unggas pedaging, terutama di Eropa dan Amerika Utara, akan terapi juga baru-baru ini muncul di Asia. Itik seringkali digembalakan di sawah, dan dalam proses menggembalakan itik tersebut dapat menempuh jarak yang cukup jauh. Itik Peking dikembangkan di Long Island, Amerika Serikat di pertengahan tahun 1800-an, dan produksi itik secara intensif terjadi disana pada awal abad ke-20. Cara pemeliharaan itik telah memainkan peranan yang penting dalam persistensi, evolusi, dan penyebaran virus HPAI H5N1 dan virus AI lainnya. Itik yang dibesarkan di luar ruangan berbagi lingkungan hidup dengan unggas air liar, memberikan kesempatan terjadinya transmisi virus AI secara dua arah.

Itik entok (Muscovy) dibawa dari Amerika ke Eropa, terutama Perancis, dan ke Afrika oleh para penjelajah Spanyol dan Portugis, akan tetapi juga dibawa ke Asia, dimana dia beradaptasi dengan baik pada iklim yang panas [40]. Entok masih merupakan spesies unggas yang minoritas, dengan produksi komersial yang terbesar berada di Perancis, negara-negara Eropa Timur, Taiwan, dan Asia Tenggara, terutama sebagai pengahasil daging. Entok biasanya ditemukan dipelihara oleh rumah tangga di pedesaan di Asia, dan digunakan untuk mengerami telur spesies unggas lain. Produksi di belahan dunia lain, terutama di Afrika dan Amerika Selatan utamanya sebagai unggas pedesaan dengan produksi daging dan telur dalam jumlah sedikit. Spesies hibrida steril yang melupakan persilangan itik domestik dan itik Entok, yang disebut mallard/itik serati, merupakan komoditas komersial penting di Asia Tenggara, terutama di Taiwan, dan di Perancis.

Ada dua tipe angsa domestik, Ras timur, seperti misalnya Chinese dan African, berasal dari angsa liar (Anser cygnoides) di China yang dimulai dari sekitar 4500 tahun yang lalu. Ras barat seperti Embden dan Toulouse, berasal dari angsa liar graylag (Anser Anser) di Mesir (dipelihara mulai 1500 sebelum masehi) dan mungkin di Jerman [40]. Angsa terutamanya dipelihara di China, dengan sejumlah kecilnya dipelihara di Eropa Timur, dengan sebagian besar angsa dipelihara di luar ruangan, melalui kombinasi produksi indoor dan outdoor atau di lingkungan desa, meskipun ada beberapa produksi industri komersial. Di negara-negara maju lainnya, produksi angsa adalah industri kecil, dan hanya sedikit angsa yang dipelihara di negara-negara maju.

Produksi itik dan angsa mencakup sekitar 7.5% produksi unggas dunia [146]. Berdasarkan perkiraan dari FAO, China adalah produser nomor satu baik untuk itik (populasi sebanyak 658 juta ekor di tahun 2013), dan kalkun (populasi sebesar 285 juta ekor) yang mencakup sebesar 58% dan 84% dari jumlah populasi global dua spesies ini (1.18 milyar ekor itik dan 340 juta ekor angsa). Negara-negara penghasil itik dengan jumlah besar selain China antara lain Vietnam (populasi 82,9 juta ekor), Indonesia (50,9 juta ekor), Malaysia (51 juta), dan Bangladesh (46,5 juta). Eropa Timur merupakan rumah dari sekitar 19 juta ekor angsa domestik [55]. Selain daging, telur itik, hati itik, dan bulu itik dan angsa merupakan produk ekspor yang cukup signifikan. Bulu digunakan untuk bahan isian jaket, kantong tidur, bantal, dan sebagainya. Tidak terkendalinya perdagangan komoditas ini dapat mengandung resiko transmisi virus AI.

Unggas minoritas lainnya

Berbagai spesies unggas lainnya juga dibesarkan untuk mendapatkan daging, telur, bulu dan kulitnya di seluruh dunia, akan tetapi hanya berlaku sebagai kontributor kecil saja di dalam produksi pertanian. Akan tetapi di beberapa negara dengan sistem pasar basah, beberapa spesies minor merupakan kontributor yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Diantaranya meliputi burung ratites, terutama Burung Unta (Struthio camelus) dan emu (Dromaius novaehollandiae) dan juga burung puyuh Jepang (Coturnix coturnix japonicus), burung puyuh bobwhite (Colinus virginianus), ring-necked pheasant (Phasianus colchicus), chukar partridge (Alectoris chukar), guinea fowl (Numida meleagris), dan burung dara (Columba livia). Burung puyuh Afrika Selatan dibesarkan di luar ruangan, dan telah terbukti sangat sulit untuk melindungi flok-flok burung unta terhadap infeksi virus LPAI dari subtipe H5 [131].

Di dunia ini terdapat perdagangan unggas dan produk unggas yang besar. Sebagian besar unggas hidup yang dijual melawati perbatasan negara adalah anak ayam (DOC). Hal ini secara umum memiliki resiko transmisi virus AI level rendah, terutama jika pedoman OIE dalam perdagangan unggas telah diikuti, akan tetapi, terdapat beberapa kasus laporan dimana DOC mungkin telah memainkan peranan dalam transmisi virus AI, termasuk satu kasus di Laos [231]. Daging unggas dan telur memiliki resiko rendah dalam transmisi virus AI. Daging dari unggas yang terinfeksi dengan HPAI bisa memiliki level virus yang tinggi, telur dapat terkontaminasi virus HPAI jika berasal dari flok terinfeksi, dan beberapa kasus telah dilaporkan dimana isi dalam telur mengandung virus AI. Wabah Avian Influenza (seperti yang didefinisikan oleh OIE) biasanya diikuti dengan pembatasan perdagangan unggas dan produk asal unggas, yang kemudian akan mengurangi resiko pemasukan virus melalui jalur resmi dari komoditas-komoditas ini. Penyelundupan ayam betina afkir dan anak ayam muda dikenali sebagai salah satu faktor resiko masuknya virus HPAI H5 Gs/GD ke Vietnam.

Ekologi dan epidemiologi virus influenza secara umum

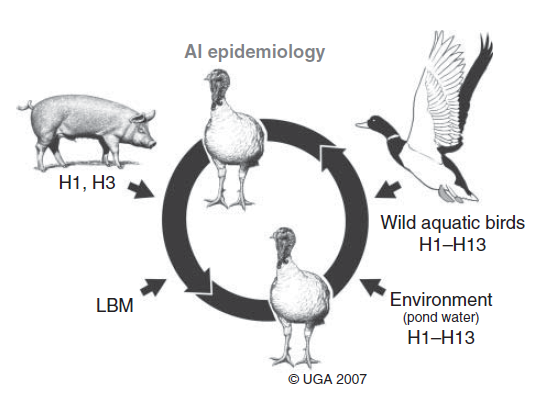

Ekologi dan epidemiologi virus influenza A (IAV) bersifat kompleks, melibatkan banyak hospes burung yang hidup bebas, yang dibesarkan di penangkaran, dan unggas domestik demikian juga berbagai hospes mamalia liar dan domestik di lingkungan yang berbeda-beda (Gambar 1.1). virus AI berasal dari famili Orthomyxoviridae, genus Influenzavirus A, dan memiliki delapan segmen gen [38]. Virus AI yang ditemukan pada burung diklasifikasikan berdasarkan glikoprotein permukaannya kedalam 16 subtipe berbeda berdasarkan hemagglutinin (H1-16) dan berdasarkan neuraminidasenya (N1-9). Dua tipe tambahan H dan N (H17N10 dan H18N11) telah ditemukan pada kelelawar [119].

Unggas akuatik yang hidup bebas sebagai reservoir purba virus avian influenza

Burung yang hidup bebas tidak boleh dipandang hanya sebagai satu entitas “burung liar” yang menetap dalam satu ekosistem dengan resiko yang setara terhadap infeksi virus LPAI. Akan tetapi harus dipandang bahwa burung-burung ini adalah sekumpulan hewan dengan genetik dan fenotip berbeda yang menempati berbagai habitat dan ekosistem. Terutama kelas Aves yang memiliki 29 ordo, 187 famili, sekitar 2000 genera dan lebih dari 9600 spesies [62]. Virus LPAI telah diperlihatkan mampu untuk menginfeksi secara alami lebih dari 105 spesies avian yang mewakili 12 ordo yang ada [132, 187, 188, 228]. Akan tetapi, jumlah sebenarnya dari spesies avian yang mempu menerima infeksi secara alami diperkirakan lebih banyak lagi dari yang sudah tercatat [6].

Sebagian besar virus LPAI telah diisolasi dari burung-burung air dari ordo Anseriformes (itik, angsa) dan Charadriiformes (burung pesisir [turnstones dan sandpipers], camar, terns, murre, dan guillemots) [188]. Burung-burung semacam itu dianggap sebagai reservoir utama virus LPAI, dengan virus AI yang paling sering ditemukan adalah dari Anseriformes (terutama subtipe H3, H4, dan H6) dan dari Charadriiformes (terutama subtipe H3, H9, H11, dan H13) (Gambar 1.1, Tabel 1.1) [3, 4, 6, 116, dan 184]. Ditambah lagi, virus LPAI telah diisolasi dari burung akuatik dalam ordo Ciconiiformes (herons dan ibis), Gaviiformes (loons), Gruiformes (grebe), dan Procellariiformes (shearwater). Di waktu-waktu yang langka, virus LPAI telah diisolaso dari burung non-akuatik dalam ordo Piciformes (woodpecker/burung pelatuk), Passeriformes (burung bertengger, seperti sparrow, starling, mynah, finch, dan weaverbird/burung penenun), Columbiformes (merpati dan burung dara), dan Galliformes (burung pegar dan ayam hutan) [187, 188]. Akan tetapi, spesies non-akuatik tidak dianggap sebagai reservoir virus LPAI, infeksi pada spesies-spesies ini diduga terjadi melalui tumpahan/spillover dari unggas domestik yang terinfeksi [187]. Infeksi virus LPAI pada burung yang hidup bebas biasanya tidak menimbulkan gejala dan virus-virus semacam itu disebarkan dalam spesies yang sama ataupun ke spesies burung lain yang hidup dalam satu ekosistem bersama [205]. Sebagian besar burung yang hidup bebas lainnya antara sudah terekspos ataupun sudah terinfeksi virus LPAI, terutama burung upland game atau burung darat dari ordo Galliformes (ayam hutan, kalkun liar, burung puyuh Bobwhite, dll), karena penggunaan habitat dan tingkah laku [139].

Sebaliknya dari virus LPAI, sebelum tahun 2002 virus HPAI jarang diisolasi dari burung yang hidup bebas [218], dan keberadaan reservoir virus pada burung liar dalam waktu lama juga telah ditunjukkan [154]. Akan tetapi, sejak 2002 virus HPAI H5 Gs/GD telah diisolasi dari berbagai burung yang hidup bebas baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan pada burung yang hidup secara spasial diasosiasikan dengan wabah penyakit pada burung liar maupun unggas. Sebagai tambahan dari burung-burung yang termasuk ke dalam daftar yang telah disebutkan di atas, virus HPAI H5 telah diisolasi dari burung-burung yang termasuk kedalam ordo Falconiformes (falcon, elang, rajawali, elang buzzards, dan burung pemangsa dunia lama), Phoenicopteriformes (flamingo), Strigiformes (burung hantu) [218], dan Passeriformes dalam kisaran yang lebih luas lagi, termasuk burung gagak dan magpie. Dalam beberapa kasus infeksi pada burung liar ini merupakan akibat paparan dari unggas domestik yang telah terinfeksi sebelumnya, dan banyak dari burung-burung yang hidup bebas ini memiliki kebiasaan pemakan bangkai atau karnivor yang dapat mengakibatkan transmisi melalui konsumsi karkas unggas maupun burung liar yang terinfeksi.

Dari tahun 2003 dan seterusnya telah jelas bahwa burung liar mampu untuk menyebarkan virus HPAI H5N1 melalui jarak yang jauh. Hal ini pertama kali dibuktikan dengan kasus yang diasosiasikan dengan virus HPAI H5 Gs/GD terdeteksi di Jepang di tahun 2003-2004. Pola wabah konsisten dengan pemasukan virus melalui burung liar. Setelahnya telah terjadi setidaknya empat kejadian pemasukan virus HPAI H5 Gs/GD yang berbeda namun saling berhubungan ke Korea Selatan dan Jepang.

Peranan burung liar dalam transfer virus HPAI H5 Gs/GD melalui jarak yang jauh ditetapkan pada tahun 2005 pada saat burung liar ditemukan mati karena penyakit ini di danau-danau di lokasi yang terpencil yang dikunjungi oleh burung migrasi di Mongolia dan Rusia di tempat-tempat dimana tidak ada unggas. Virus itu kemudian dibawa ke Timur Tengah dan Eropa, dan selama itu terjadi beberapa pemasukan virus ke Danube Delta dan Laut Hitam bagian barat. Virus juga sudah masuk ke Afrika Barat dan Mesir, dan burung liar dianggap oleh beberapa ahli sebagai penyebab utama masuknya virus tersebut. Akan tetapi, status reservoir jangka panjang virus HPAI H5 keturunan ini pada burung akuatik yang hidup bebas belum di demonstrasikan, karena tidak ada satupun virus HPAI H5 keturunan Gs/GD yang ditemukan pada populasi burung liar lebih dari tiga tahun (Lihat Bab 9).

Pada musim dingin tahun 2014-2015, unggas liar sekali lagi diduga terlibat dalam transmisi jarak jauh virus HPAI H5 keturunan Gs/GD dimana untuk pertama kalinya virus-virus dari dua clade yang berbeda (clade 2.3.4.4 dan 2.3.2.1c) dideteksi di Rusia pada saat yang sama, dan kemudian terdeteksi pula di Amerika Utara dan Eropa (Bulgaria, Rumania) dan India (Clade 2.3.2.1c). Rute persisnya masuknya virus-virus ini masih belum diketahui untuk beberapa kejadian yang sudah terjadi, namun bukti-bukti molekuler sangat kuat menyarankan bahwa proses pemasukan virus adalah dari burung liar, meskipun terdapat celah yang sangat besar dalam alur migrasi yang sudah diketahui dalam proses masuknya virus clade 2.3.4.4 ke Eropa.

Reservoir utama infeksi virus HPAI H5 keturunan Gs/GD dan tempat propagasi virus-virus ini adalah itik domestik di sebagian Asia dan Mesir. Unggas berpindah melewati pasar-pasar unggas hidup dan kandang-kandang pengepul yang tidak dikelola dengan baik juga memainkan peranan di wilayah-wilayah ini [87, 192], dan di beberapa negara kemungkinan virus bertahan hidup pada unggas di pedesaan dan peternakan besar yang buruk pengelolaanya.

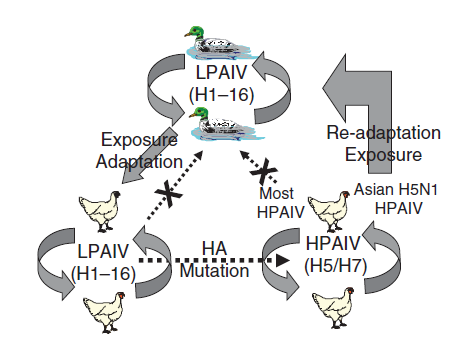

Secara sejarahnya, virus HPAI telah muncul dari virus LPAI setelah bersirkulasi di unggas galinaseus dan merupakan akibat dari mutasi situs pembelahan proteolitik pada protein hemagglutinin [199]. Akan tetapi, virus HPAI H5 keturunan Gs/GD tetap memiliki patogenitas tinggi dan telah terus bersirkulasi pada unggas dan burung liar sejak pertama kali diidentifikasi pada angsa di Guangdong di tahun 1996. Diskusi mendetail tentang AI dan burung yang hidup bebas disajikan di Bab 7.

Virus Influenza A pada mamalia

Virus AI (sebagian besar subtipenya) telah menyebabkan infeksi di banyak spesies mamalia, virus-virus ini atau beberapa dari gen mereka berasal dari virus AI yang menetap pada reservoir burung liar (Gambar 1.1). Umumnya virus AI tidak bersifat memilih-milih, tidak seperti banyak bakteri usus (yang berpindah dengan mudah dari satu spesies hospes ke spesies lainnya). Pada banyak kejadian, virus ini menunjukkan beberapa adaptasi terhadap hospes, karena itu ia memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi (tahunan bahkan beberapa dekade) kepada spesies hospes baru dan kemudian menjadi endemik. Akan tetapi transmisi silang dari burung ke mamalia, termasuk manusia, dapat terjadi. Beberapa virus AI mampu untuk menginfeksi mamalia tanpa memerlukan adaptasi terlebih dahulu [122]. Transmisi virus zoonosis ini selanjutnya setelah menginfeksi mamalia masih jarang terjadi, menunjukkan bahwa adaptasi tambahan atau reassortment antara berbagai gen virus AI diperlukan untuk mendapatkan transmisi yang stabil dan berkelanjutan.

Bukti serologis terhadap infeksi virus A yang beragam telah terdeteksi pada manusia [86, 89]. Faktor virus yang memfasilitasi berpindahnya dari burung ke mamalia telah ditelaan dan masih terdapat banyak celah pemahaman di sana-sini. Kita belum memiliki pemahaman secara menyeluruh terhadap kondisi-kondisi yang memfasilitasi perpindahan antar spesies, meskipun penelitian tentang hal ini telah dilakukan selama bertahun-tahun [122]. Beberapa perubahan yang memafasilitasi infeksi pada mamalia dapat muncul selama replikasi pada unggas domestik, seperti misalnya perubahan pada spesifisitas reseptor, dimana pada kasus-kasus lainnya perubahan-perubahan ini telah ada pada virus yang berasal dari burung liar [122].

Sejak virus HPAI H5N1 keturunan Gs/GD muncul sebagai penyebab penyakit berat pada unggas dan manusia pada tahun 1997, terbit kekhawatiran bahwa virus ini dapat mengembangkan kemampuan bertransmisi secara efektif antar mamalia, menciptakan pandemi flu manusia yang baru dan berat. Transmisi virus HPAI H5N1 melalui pernafasan telah dicoba kembali pada musang percobaan dalam sebuah penelitian “gain of function” [76, 91], akan tetapi sejauh ini hanya ada transmisi terbatas dalam transmisi telah terjadi pada manusia yang disebabkan oleh virus influenza zoonotik strain lapangan [229].

Virus AI pada awalnya berasal dari burung bertanggung jawab terhadap terjadinya infeksi pada mamalia dalam tiga situasi umum:

- Infeksi epidemic dengan virus yang telah beradaptasi dengan hospes seperti misalnya flu babi, flu kuda, sebagian besar strain flu manusia dan baru-baru ini muncul yaitu flu anjing.

- Infeksi sporadis, terbatas pada infeksi epizootik seperti pada mink, anjing laut, ikan paus, dan bebera babi, dan beberapa kasus pada manusia yang terinfeksi virus LPAI yang berasal dari burung liar ataupun unggas domestik, seperti virus yang berasal dari subtipe H9N2 dan H7N9.

- Infeksi sporadis yang baru-baru ini terjadi disebabkan oleh virus H5 keturunan Gs/GD seperti yang terjadi pada harimau, singa, leopard, kucing rumahan, anjing, musang Owston, musang batu, babi (kadang-kadang) dan sekitar 450 kasus yang telah dilaporkan pada manusia.

Infeksi endemik virus yang telah beradaptasi pada hospes

Infeksi virus AI secara endemik telah menetap pada babi, kuda, anjing dan manusia, menyebabkan infeksi umum saluran pernafasan bawah dan atas dan merupakan penyakit yang sering muncul (Gambar 1.1). virus-virus dengan hospes yang spesifik ini terutama menjadi menetap disebabkan oleh segmen gen dari virus AI dan virus AI yang telah beradaptasi dengan hospes yang mengalami reasortansi untuk memproduksi virus hasil reasortansi atau yang disebut virus hibrid. Pada kuda, strain virus AI klasik adalah subtipe H7N7, yang pertama kali dideskripsikan pada awal tahun 1950-an, akan tetapi kemudian tidak terdeteksi lagi sejak tahun 1970. Strain itu kemudian digantikan oleh strain H3N8 [211]. Lebih jauh lagi, pada awal tahun 200-an, strain virus muncul dari strain H3N8 dari kuda teridentifikasi pada seekor anjing pacuan jenis Greyhound di Florida yang mengalami penyakit pernafasan berat, dan kemudian influenza H3N8 telah menjadi penyebab umum batuk kenel ‘kennel cough’ pada anjing di Amerika Serikat (Gambar 1.1) [27, 39]. Virus influenza lainnya dalam subtipe H3N2 berasal dari virus LPAI juga telah menetap pada anjing di Asia [136, 223]. Melalui proses reasortansi, beberapa strain dari virus ini telah mendapatkan gen M dari virus H1N1 penyebab pandemi pada manusia pada tahun 2009 [85].

Untuk babi, laporan pertama kali penyakit pernafasan yang dihubungkan dengan influenza terjadi selama bulan Agustus 1918 di Illinois, Amerika Serikat, yang diikuti dengan gelombang penyakit flu spanyol H1N1 pada musim semi yang terjadi pada manusia tahun 1918, memberikan kemungkinan adanya transmisi awal virus H1N1 dari manusia ke hewan babi [46, 208]. Virus AI H1N1 diisolasi pada tahun 1931 dari babi yang mengalami penyakit pernafasan, dan ditentukan sebagai penyebab influenza pada babi [167]. Virus H1N1 ini merupakan sumber penyebab influenza babi H1N1 klasik yang ada di Amerika Utara sampai hari ini [167]. Pada tahun 1979, virus AI H1N1 muncul apda babi di Eropa dan merupakan virus influenza A utama pada babi yang ada di Eropa [46]. Pada pertengahan 1980-an di Eropa dan pertengahan 1990-an di Amerika Serikat, influenza H3N2 muncul pada babi, yang sampai ini masih terdeteksi. Strain reasortan antara H1N1 dan H3N2 telah diisolasi dari babi, termasuk diantaranya subtipe H1N2 dan H3N1 [215]. Bukti genetik dari sekuens gen virus menunjukkan bahwa babi merupakan sumber virus yang menyebabkan pandemi influenza H1N1 pada manusia pada tahun 2009, meskipun pada awalnya beberapa gen yang terdapat pada virus ini diturunkan langsung dari virus AI [178]. Reasortansi yang cukup besar juga terdeteksi pada babi diantara pandemi pada manusia dan virus influenza babi [148].

Pada manusia, influenza A endemik biasanya menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia yang bersifat self-limited (sembuh sendiri), akan tetapi dapat menyebabkan angka kematian yang cukup signifikan pada lansia, wanita hamil, dan individu yang mengelami perlemahan sistem imun. Secara periodik, subtipe-subtipe baru terus bermunculan, menyebabkan pandemi dan mengganti sirkulasi virus lama dengan virus baru, atau co-sirkulasi virus virus baru dan virus subtipe AI lama yang sudah menjadi endemik. Sebagai contoh, pandemi tahun 1918 mungkin disebabkan masuknya virus baru H1N1 asal unggas yang kemudian beradaptasi secara lambat, ataupun terjadinya reasortansi gen antara virus AI dan gen virus AI manusia yang telah ada sebelumnya [150, 151, 207, 233]. Analisis sekuensing gen virus AI telah menunjukkan bahwa pandemi virus AI tahun 1957 (H2N2) dan 1968 (H3N2) masing-masing merupakan akibat reasortansi tiga gen AIV yaitu HA, NA dan PB1 dan dua gen AIV, yaitu HA dan PB1 dengan lima dan enam gen AIV pada manusia (secara berurutan) [95, 149, 158, 160]. H2N2 menggantikan subtipe H1N1 pada tahun 1957 dan H3N2 menggantikan H2N2 pada tahun 1968, akan tetapi subtipe H1N1 muncul kembali pada tahun 1977, dan saat ini kedua strain ini yakni H1N1 dan H3N2 saat ini sama-sama bersirkulasi di seluruh dunia, meskipun subtipe H3N2 lebih dominan. Ekuilibrium ini kemudian berubah ketika virus penyebab pandemi H1N1 2009 muncul dari babi. Ini adalah kali pertama pandemi influenza manusia telah disebabkan oleh virus dengan subtipe yang sama dengan strain yang telah bersirkulasi secara endemik. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan antigenik yang besar antara virus H1N1 pada babi dan manusia, dan keberadaan kombinasi gen internal dalam virus ini yang memfasilitasi transimisi antar manusia [178].

Penyakit yang disebabkan oleh virus penyebab pandemi dapat memberi dampak kepada kelompok umur yang berebda dengan kelompok umur yang terdampak oleh virus endemik, tergantung pada imunitas yang telah ada sebelumnya etrhadap virus, dan juga tergantung pada strain yang pertama kali menginfeksi setiap orang yang terekspos virus tersebut, sebuah peristiwa yang disebut “antigenic imprinting” [233].

Detail tentang infeksi endemik virus AI yang telah beradaptasi pada hospes dapat ditemukan pada Bab 5 (implikasi kesehatan masyarakat veteriner untuk manusia), Bab 16-19 (influenza pada babi), Bab 20 dan 21 (influenza pada kuda), dan Bab 22 (influenza pada anjing).

Infeksi sporadis virus LPAI pada mamalia

Beberapa virus LPAI telah menyebabkan penyakit pernafasan pada mink (H10N4 dan H10N7) [51], anjing laut (H7N7, H4N5, H3N3, H3N8, pH1N1 dan H10N7) [15, 23, 61, 79], dan ikan paus (H1N1, H13N2, dan H13N9) [81, 114]. Infeksi yang terjadi sampai saat ini masih terbatas per individu hewan, akan tetapi beberapa kejadian epidemi telah dilaporkan. Masih kurang adanya bukti kasus-kasus ini akan menjadi endemik ataupun tetap menjadi endemik [23, 50, 61, 81, 108, 114, 226]. Infeksi sporadis dan sembuh sendiri telah dilaporkan pada babi yang disebabkan oleh virus LPAI H1N7, H4N6, dan H9N2 [19, 94, 129, 234], dan telah terjadi cukup banyak infkesi virus H9N2 pada babi di China. Infeksi virus LPAI pada manusia yang berhasil sembuh sempurna juga telah tercatat, termasyk kasus yang hanya terdeteksi melalui uji serologis. Sebagian besar strain yang terlibat tidak menjadi menetap, akan tetapi secara sporadis beberapa virus LPAI H7N1 dan H9N2 telah menyebabkan sejumlah kasus individual pada manusia dalam jumlah terbatas [28, 138]. Kemunculan virus LPAI H7N9 pada tahun 2013 yang mampu melewati batasan speses sekali lagi menunjukkan bahwa virus AI tidak mengikuti suatu aturan yang jelas. Virus-virus dengan subtipe ini muncul sebagai penyebab penyakit yang parah pada manusia di China pada tahun 2013. Sebagian besar kasus telah dihubungkan dengan keberadaan pasar unggas hidup (LPM) dimana virus bersirkulasi pada unggas. Virus ini berpatogenitas rendah pada unggasm dan infeksi secara eksperimental pada ayam tidak menimbulkan sedikitpun gejala penyakit [135]. Virus ini mungkin telah dapat lebih siap untuk menembus batasan spesies sebagai akibat dari perubahan gen NP yang memberikan peningkatan resistensi terhadap protein Mx [152].

Detail tentang infeksi virus AI pada mamalia dapat ditemukan pada Bab 23.

Infeksi sporadis virus HPAI pada manusia

Beberapa virus HPAI telah menyebabkan infeksi dan kematian pada mamalia, termasuk manusia, akan tetapi virus-virus ini belum menetap sebagai endemik, dan transmisi antar mamalia masih terbatas. Sejak tahun 1997, virus HPIA H5 Gs/GD telah menyebabkan kasus infeksi sporadis dan kematian pada kucing-kucing besar (harimau dan leopard), kucing rumahan, anjing, luwak sawit Owston, musang batu, babi domestik [35, 97, 104, 153, 181, 236], dan manusia. Virus HPAI H7N7 menyebabkan infeksi tanpa gejala pada babi selama wabah tahun 2003 di Belanda [113], dan kasus tunggal infeksi virus H5N2 telah dilaporkan selama wabah tahun 1983-1984 di Amerika Serikat [21]. Kasus infeksi pada manusia karena virus HPAI H7N7 dan H7N3 juga telah dilaporkan. Kebanyakan dari kasus ini melibatkan kontak dekat dengan burung yang terinfeksi, dan terutama pada kasus H5N1, mode kontak spesifik meliputi kegiatan menyiapkan unggas yang sakit ataupun mati untuk dikonsumsi ataupun konsumsi produk mentah seperti darah itik ataupun karkas unggas terinfeksi yang tidak dimasak, atau mengunjungi pasar-pasar yang menjual unggas hidup [28, 58].

Informasi yang menggambarkan secara detain infeksi pada manusia oleh virus AI dapat ditemukan pada Bab 5.

Unggas domestik dan burung dalam penangkaran

Manusia telah menciptakan niche baru untuk burung diluar habitat alami mereka melalui penangkaran dan domestikasi [198]. Pada beberapa kasus lingkungan baru ini telah memudahkan terjadinya transmisi, adaptasi, dan menetapnya virus AI diluar reservoir burung liar akuatik ke spesies lainnya, termasuk unggas gallinaseus yang bukan merupakan hospes alami virus AI [195]. Pemeliharaan di luar ruangan dan kurangnya biosekuriti memudahkan pemasukan, adapatasi, pemeliharaan dan penyebaran virus AI pada burung dalam penangkaran dan unggas domestik. Unggas domestik dilaporkan telah terinfeksi oleh semua subtipe LPAI dari H1 -H13 dan virus HPAI dari subtipe H5 dan H7, akan tetapi yang paling sering dilaporkan adalah subtipe H1, H5, H6, H7 dan H9.

Pada umumnya, virus LPAI telah diisolasi dari unggas domestik, paling sering (dalam urutan menurun) pada kalkun, itik, dan ayam. Virus-virus ini juga telah diisolasi, meskipun jarang, dari burung liar dalam penangkaran yang dipelihara sebagai hewan peliharaan, atau di tempat-tempat karantina, atau koleksi pribadi, pelindungan margasatwa dan taman zoologi [3, 6]. Meskipun begitu, insidensi dan distribusi sangat bervariasi tergantung kepada wilayah geografis, spesies burung, umur burung, waktu dalam tahun itu, dan sistem lingkungan ataupun sistem pertanian dimana unggas itu berada [205]. Sisa Bab ini akan berfokus pada epidemiologi Ai pada unggas domestik dan burung dalam penangkaran.

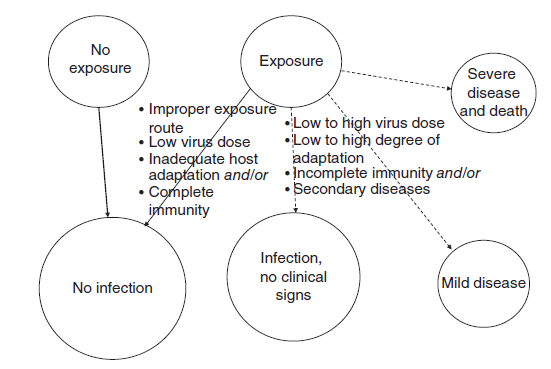

Konsep yang digunakan untuk memahami patobiologi

Definisi dari beberapa istilah patobiologi dan penjelasan beberapa konsep penyakit sangat penting dalam memahami ekologi dan epidemiologi yang kompleks dari virus AI (Gambar 12.1 dan Tabel 12.1) [203]. Paparan virus AI dapat menginisiasi proses infeksi, akan tetapi pengendalian paparan virus dapat mencegah infeksi pada hewan domestik maupun dalam penangkaran. Sebagai contoh, paparan dapat dicegah untuk hewan yang berada di negara, zona atay kompartemen bebas AI (CZC) atau jika hewan berada dalam kompartemen bebas AI yang terdampak AI akan tetapi langkah biosekuriti telah cukup untuk mencegah virus AI keluar dari fasilitas petenakan dan tempat-tempat lainnya. Akan tetapi, jika paparan virus tetap terjadi, infeksi hanya akan terjadi jika rute paparannya sesuai, dosis paparan berada di atas garis batas infeksi, imunitas yang cukup belum terbentuk pada hospes, dan strain virus AI telah beradaptasi dengan baik dengan spesies hospes tersebut. Hasil akhir infeksi semacam itu dapat berupa terjadinya infeksi tanpa gejala klinis, penyakit ringan, samapi penyakit parah dengan kematian yang tinggi. Untuk virus AI dengan tingkat adaptasi hospes yang rendah, infeksi mungkin memerlukan dosis paparan yang tinggi atau faktor sekunder untuk meningkatkan kerentanan hospes. Bahkan setelah itu jika terjadi, infeksi mungkin hanya berakibat replikasi virus dan pendedahannya di lingkungan, tanpa menimbulkan penyakit. Sebaliknya, strain AI dengan adaptasi tinggi terhadap spesies hospes biasanya hanya memerlukan dosis paparan virus yang rendah untuk memproduksi infeksi [204]. Secara umum, strain virus AI secara oprtimal beratapdasi untuk satu spesies hospes, meskipun spesies hospes yang berkerabat dekat mungkin dapat menjadi rentan meskipun virus tersebut muncul dari spesies lain. Sebagai contoh, virus HPAI H5 keturunan Gs/GD berevolusi di Asia dimana hanya sedikit kalkun yang dipelihara, akan tetapi kalkun hanya memerlukan sedikit saja dosis infeksius virus ini dibandingkan ayam ataupun Itik [2]. Pada kasus yang lainnya, spesies lain mungkin dapat menjadi rentan dan menjadi terinfeksi ketika terpapar, akan tetapi strain virus AI itu akan menunjukkan adaptasi yang lebih rendah yang dibuktikan dengan titer replikasi yang lebih rendah, yang mengakibatkan tidak adanya atau hanya transmisi minimal ke hospes selanjutnya. Pada senahoan besar unggas akuatik yang hidup bebas, virus LPAI yang telah beradaptasi secara optimal akan bereplikasi pada saluran pencernaan dan dikeluarkan melalui feses. Akan tetapi, saat virus-virus ini disebarkan ke unggas domestik melalui paparan dan adaptasi yang progresif, maka hasil akhirnya dapat berbeda. Pada banyak kasus di unggas, ketika titer replikasi vurus LPAI meningkat, maka meningkat pula keparahan perubahan patobiologik seperti lesi makroskopis pada sistem pernafasan, pencernaan dan reproduksi. Akan tetapi, kenyataannya dapat berbeda, seperti yang telah ditunjukkan virus LPAI H7N9 di China dari tahun 2013 sampai seterusnya yang bereplikasi sampai titer sangat tinggi pada ayam akan tetapi tidak menimbulkan penyakit. Strains virus paling patogenik menyebabkan kerusakan sel yang berat dan kematian. Virus HPAI bereplikasi secara sistemik dan dapat berakibat kerusakan parah terhadap organ-organ penting yang mengakibatkan kematian tinggi pada populasi yang terpapar. Keparahan gejala penyakit juga dapat ditentukan oleh genetik hospes, status imun, dan keberaaan penyakit penyerta. Secara umum, virus AI yang dapat bertransmisi dalam satu populasi spesies tertentu mengimplikasikan adaptasi cukup yang memungkinkan menyebarnya virus secara alami dari hospes ke hospes dari yang terinfeksi ke hospes rentan dari spesies yang sama ataupun spesies yang memiliki hubungan kekerabatan. Transmisi tergantung kepada faktor yang kompleks dan banyak, diantaranya:

- Magnitudo, rute dan durasi pengeluaran virus

- Spesies hospes, status imun, kepadatan populasi, dan metode pemeliharaan

- Kondisi lingkungan yang meningkatkan kemungkinan virus dapat bertahan hidup

- Kesempatan penyebaran virus secara mekanis melalui manusia, burung ataupun peralatan [21]

Gambar 12.1 Konsep patobiologi untuk memahami Avian Influenza pada unggas. Sumber: D. Swayne, U.S. Departement of Agriculture/ Agricultural Research Service.

Paparan dan transmisi

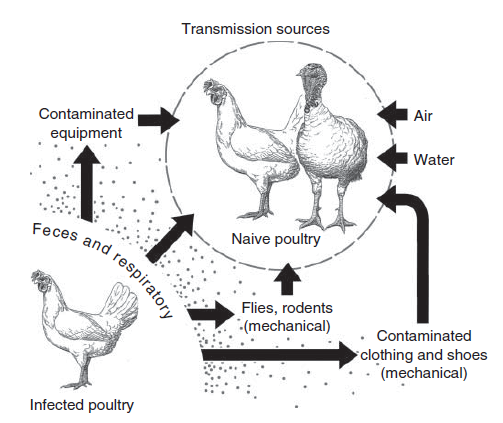

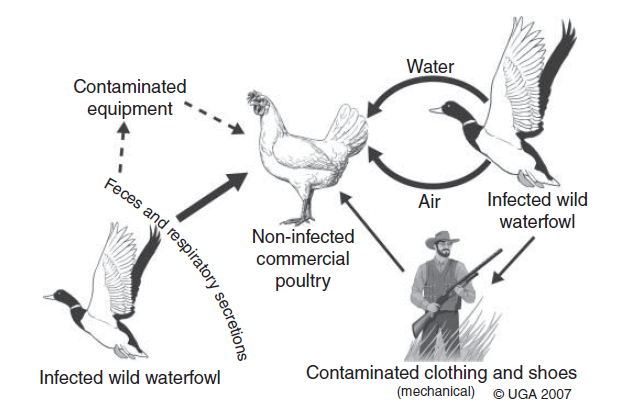

Di tempat-tempat dimana virus AI bersirkulasi, paparan adalah Langkah pertama dalam transmisi dan inisiasi infeksi. Secara konsep, virus AI dapat masuk ke dalam flok unggas melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan virus tersebut. Terdapat enam cara pemasukan virus (Gambar 12.2):

- Kontak langsung dengan burung yang terinfeksi AI

- Paparan dengan peralatan maupun material yang terkontaminasi virus AI, terutama dari sekresi, bulu, ataupun feses

- Pergerakan orang yang membawa virus AI pada sepatu mereka ataupun baju mereka

- Air ataupun pakan yang terinfeksi virus AI

- Virus AI yang bergerak di udara

- Lalat dan tikus

Cara pemasukan virus yang paling efisien melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi yang mengeluarkan virus AI dalam jumlah besar ke lingkungan melalui sekresi respiratori dan feses (burung berperan sebagai vektor biologis). Burung yang terinfeksi dapat berupa burung yang hidup bebas maupun unggas domestik. Akan tetapi, burung dapat terpapar virus AI secara tidak langsung, misalnya melalui peralatan atau material (fomites) yang terkontaminasi oleh sekresi respiratorik, feses, ataupun debu dari burung yang terinfeksi (misalnya peralatan atau material yang berlaku sebagai vektor mekanin). Manusia telah menjadi sumber paparan tidak langsung melalui sepatu, baju dan tangan yang terkontaminasi virus saat individu berkontak langsung dengan burung yang terinfeksi ataupun dengan sekresi atau ekskresinya (misalnya manusia berlaku sebagai vektor mekanik). Ditambah lagi, burung terpapar virus AI melalui kontak dengan air yang terkontaminasi. Burung yang telah terpapar dapat meliputi burung air akuatik liar, itik domestik, ayam, dan mungkin juga kalkun [77, 177], akan tetapi dapat meliputi tipe unggas apa saha yang dipelihara dalam sistem LPM saat air minum ataupun lingkungan sekitar telah terkontaminasi. Beberapa bukti paparan virus AI melalui partikel debu yang terkontaminasi atau droplet air dalam udara dan pergerakan oleh angin. Sampling udara dengan volume tinggi di luar fasilitas peternakan terdampak wabah HPAI H5N2 tahun 1983-1984 di Amerika Serikat telah mendeteksi virus AI dalam sampel yang diambil sampai 45 meter dari peternakan, tetapi tidak ditemukan lebih jauh dari jarak itu [21]. Selama wabah HPAI H7N3 di Kanada, dosis infeksius rata-rata dalam kultur jaringan (TCID50)/m3 sebesar 102.4 terdeteksi melalui sampling udara volume rendah didalam peternakan yang unggasnya terinfeksi, ditemukan juga asam nukleat virus AI dalam dosis rendah diluar peternakan terdampak [147].

Dispersi virus AI melalui aerosol, debu dan bulu diajukan sebagai cara-cara perpindahan virus dari peternakan yang terdampak wabah HPAI H7N2 di Kanada, terutama pada saat aktivitas depopulasi yang menimbulkan debu dan aerosol yang tertiup angin [18, 130]. Juga ada beberapa flok pada saat wabah HPAI H5N1 tahun 1983-1984 di Amerika Serikat yang tampaknya telah terinfeksi karena tersebarnya alas kandang atau manure yag terinfeksi dan tidak dikomposkan pada padang-padang yang berdekatan [21]. Akan tetapi pada wabah-wabah lain, seperti wabah LPAI H7N2 di Virginia, Amerika Serikat di tahun 2002, distribusi spasial peternakan yang terdampak tidak konsisten dengan persebaran melalui angin, akan tetapi malah menunjukkan penularan melalui pergerakan fomites yang dibawa oleh manusia sebagai sumber penularan utama antar peternakan [1]. Penelitian eksperimental telah menunukkan bahwa rute udara/angin bukanlah cara penularan utama dalam transmisi virus [11, 57, 82, 124, 125], meskipun beberapa virus dalam subtipe H9N2 dapat ditularkan melalui udara dalam jarak dekat antar unggas, dan juga modellinng wabah HPAI H7N7 di Belanda tahun 2007 menunjukkan bahwa persebaran virus melalui angin berkontribusi dalam penularan 18% dari dari wabah [23]. Transmisi virus HPAI H5N1 melalui udara pada ayam dan musang telah direplikasi kembali melalui simulasi pasar dimana ayam yang terinfeksi disembelih dan disiapkan untuk dikonsumsi (D. E. Swayne, data yang tidak dipublikasikan), dan transmisi melalui udara telah didalilkan sebagai salah satu cara masuknya virus dalam peetrnakan di Amerika Utara selama epidemi H5N2 tahun 2014-2015.

Virus influenza dari spesies lain juga dapat berpindah pada unggas, seperti yang dilaporkan saat wabah pandemi virus H1N1 pada kalkun sebagai akibat adanya kontaminasi pada saat inseminasi buatan [134].

Gambar 12.2 Enam cara atau mode pemasukan virus AI ke dalam populasi unggas. Sumber: K. Carter, University of Georgia, dan D. Swayne, U.S. Department of Agriculture Research Service.

Meskipun terdapat banyak bukti penyebaran virus AI secara horizontal, bukti adanya transmisi secara vertikal sangat sedikit [10, 21, 45]. Akan tetapi, virus HPAI memang memproduksi infeksi sistemik pada ayam betina, dan pada beberapa butir telur terakhir yang ditelurkan oleh ayam betina tersebut sebelum mati terdapat virus HPAI di permukaan telur dan dalam isi telur [10, 13, 25]. Karena virus AI membunuh embrio, inkubasi telur yang terinfeksi tidak berhasil menetaskan telur [10]. Akan tetapi, pembersihan material feses dari permukaan telur dan desinfeksi telur mungkin diperlukan untuk mencegah penyebaran virus dalam fasilitas penetasan jika telur berasal dari flok yang terinfeksi AI [21]. Sampai saat ini tidak ada penelitian yang menyelidiki apa yang terjadi pada virus AI yang berada di permukaan telur pada saat inkubasi/penetasan. Temperature yang dicapai dalam proses penetasan diharapkan mampu mengurangi konsentrasi residu virus di permukaan kerabang telur dalam masa 21 hari inkubasi, akan tetapi mungkin tidak dapat mengeliminasi semua virus yang ada. Sebagian besar virus LPAI dan HPAI menyebabkan berkurangnya produksi telur atau bahkan menghentikan produksi telur sama sekali, yang semakin menghambat potensi penularan virus AI secara vertikal.

Harus disebutkan secara khusus tentan LPM dan pengumpul/pedagang ternak, yang jika tidak diatur dengan benar maka akan tetap terus terinfeksi, menimbulkan resiko terhadap setiap ekor unggas yang masuk ke pasar ataupun kandang pengumpul. Transmisi yang terjadi di tempat-tempat ini dapat terjadi melalui rute transmisi yang telah disebutkan di atas, dan termasuk juga kontak langsung dengan alat transportasi dan kandang-kandang untuk membawa ternak yang telah terkontaminasi.

Adaptasi dan transmisibilitas

Virus AI menunjukkan berbagai variasi adaptasi hospes, yang memberikan dampak terhadap infektivitas dan transmisibilitas/kemampuan transmisi virus. Mudahnya transmisi strain individual virus AI sampai batas tertentu dipengaruhi oleh seberapa dekat hubungan genetik antar hospes, dan juga derajat adaptasi hospes yang diekspresikan oleh strain virus secara individual. Mengikuti paparan yang terjadi, transmisi virus AI terjadi paling sering dan cepat antar individu dalam satu spesies yang sama dimana strain virus telah beradaptasi dengan sangat baik (transmisi intraspesies) [198]. Transmisi antar spesies memang terjadi, dan paling sering terjadi antar individu yang memiliki hubungan kekerabatan spesies yang dekar, terutama yang berasal dari keluarga yang sama dalam taksonomi, misalnya antara ayam, kalkun, burung puyuh,, burung pegar, dan ayam guinea (semuanya termasuk dalam Ordo Galliformes, famili Phasianidae). Transmisi antar spesies juga telah dilaporkan antar unggas yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat, misalnya dari itik mallard liar (Ordo Anseriformes) kepada kalkun (Ordo Galliformes), akan tetapi transfer virus semacam itu sangat jarang dibandingkan dengan hospes yang berkerabat dekat [198]. Sejumlah wabah HPAI diawali dengan masuknya virus LPAI dari burung liar, atau pada beberapa kasus melalui masuknya virus HPAI secara langsung seperti yang telah terjadi pada virus HPAI H5 keturunan Gs/GD sejak tahun 2002. Transfer virus AI semacam itu yang terjadi dari burung air kepada unggas domestik menjadi sebuah kekhawatiran yang konstan. Sebagai contoh, banyak virus AI telah muncul di Asia Timur dan Asia Tenggara, telah berevolusi dalam populasi itik domestik, dan juga telah menginfeksi unggas yang hidup di darat. Semua hal ini mungkin telah terjadi pada virus LPAI dari subtipe H7N9. Pemasaran unggas yang melibatkan banyak spesies dalam pasar unggas hidup (LPM) juga memfasilitasi transmisi antar spesies, dan transmisi ini dapat terjadi juga di peternakan atau peternakan rumahan yang memelihara banyak spesies unggas berbeda. Terdapat banyak tipe virus AI pada unggas daratan di Asia. Transmisi antar spesies juga terjadi antar spesies dari kelas filogeni yang berbeda. Sebagai contoh transmisi dari ayam (kelas Aves) ke manusia (kelas Mamalia) telah dilaporkan [198], meskipun hal ini tidak terjadi begitu saja, karena pada umumnya terdapat kontak intens antara manusia dan unggas, terutama di pasar unggas, dan hanya terjadi transmisi dan infeksi dalam jumlah kecil. Pengecualian dari jarangnya transmisi antar spesies ditunjukkan oleh mudahnya transmisi dan tingginya frekuensi transfer virus flu babi H1 dan virus AI H3 pada kalkun saat kedua spesies itu dibesarkan dalam peternakan yang sama atau dibesarkan di tempat yang secara geografis berdekatan [121, 196, 198, 206]. Faktor lain yang dapat meningkatkan transmisi virus antar spesies dan frekuensi infeksinya meliputi percampuran spesies berbeda dalam satu tempat (contohnya bercampurnya itik dan angsa domestik dengan ayam dan kalkun), keberadaan ungga muda yang lebih rentan terhadap infeksi, kepadatan unggas yang tinggi (yang meningkatkan kemungkinan paparan melalui meningkatnya virus yang dikeluarkan dan tingginya kontak), dan cuaca lembab dan dingin (yang meningkatkan tingkat bertahannya virus di lingkungan, terutama dengan keberadaan material organik) [198].

Faktor yang memungkinkan terjadinya transmisi

Salah satu contoh adaptasi strain virus AI dan dampaknya terhadap transmisi adalah pada saat terjadinya wabah LPAI H7N2 di Virginia pada tahun 2022. Dalam zona wabah, ditemukan lebih banyak peternakan kalkun yang terdampak virus LPAI H7N2 dibandingkan dengan peternakan ayam yang terdampak. Hal ini sebagiannya dapat dijelaskan dengan data eksperimental yang menunjukkan bahwa kalkun hanya memerlukan 100-250 kali lebih sedikit virus untuk menyebabkan infeksi dibandingkan dengan ayam, yang mengindikasikan bahwa virus LPAI H7N2 ini lebih baik adaptasinya, dan lebih menular pada kalkun dibandingkan ayam [111]. Serupa dengan itu, kerentanan kalkun yang lebih besar terhadap virus dibandingkan dengan ayam telah tercatat pula untuk virus LPAI yang berasal dari unggas akuatik liar, yang menjelaskan bahwa mengapa flok kalkun di Amerika Utara telah lebih sering terinfeksi virus AI dari burung air liar dibandingkan dengan ayam [145. Burung puyuh jepang dan burung pegar juga mungkin memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap LPAI yang berasal dari burung liar jika dibandingkan dengan ayam [89, 107, 141, 204]. Juga telah didemonstrasikan bahwa tingkat kerentananan kalkun terhadap virus HPAI H5N1 adalah sebesar dosis 100 kali lebih rendah dibandingkan dosis infeksius yang diperlukan untuk menginfeksi ayam [2]. Akan tetapi, pengujian terhadap virus H5N8 dan H5N2 keturunan Gs/GD dari barat laut Amerika Serikat yang diisolasi pada bulan Desember 2014, menunjukkan bahwa virus-virus ini telah beradaptasi pada unggas air, karena dosis virus sebesar 102 EID menghasilkan 100% infeksi pada itik mallard, akan tetapi diperlukan 200-5000 kali dosis virus untuk menginfeksi ayam dan kalkun. Transmisi kontak lebih besar sedikit pada kalkun dibandingkan ayam. Mekanisme adaptasi spesies hanya sedikit dimengerti akan tetapi mungkin berhubungan dengan berbagai faktor genetik dan biokimia, seperti afinitas pengikatan reseptorm efesiensi perlepasan oleh neuraminidase, dan efisiensi dimana gen polymerase virus AI diekspresikan dan kemampuannya untuk emngambil alih sistem berbasis sel yang diperlukan untuk memproduksi virus AI [103].

Adaptasi spesies terhadap virus AI telah diperlihatkan sebagai proses yang sulit dan memerlukan banyak Langkah saat melakukan transfer dari unggas air liar ke unggas galinaseus domestik [70, 139]. Sebagai contoh, di Minnesota selama tahun 1980an dan 1990an, kasus indeks AI pada kalkun dimulai sebagai infeksi asimptomatik pada kalkun yang dibesarkan di umbaran selama awal musim gugur, infeksi terdeteksi melalui serokonversi yang diambil dari beberapa unggas saat akan disembelih. Infeksi pada kalkun ini didahului oleh infeksi virus AI sekitar 6 sampai 8 minggu sebelumnya pada itik sentinel yang ditempatkan diantara itik yang hidup bebas [67]. Virus AI yang baru masuk ini kemudian menyebar melalui beberapa flok kalkun selama beberapa bulan sebelum akhirnya beradaptasi secara optimal pada kalkun. Virus AI yang telah beradaptasi pada kalkun memproduksi infeksi dengan presentasi unggas tertular yang tinggi dalam flok yang terdampak, penurunan produksi telur, dan transmisi virus antar flok menjadi lebih mudah [70, 139]. Akan tetapi, transfer virus AI dari burung air liar (ordo Anseriformes) kepada itik dan angsa domestik memang lebih mudah daripada transmisi kepada kalkun [204], hanya memerlukan adaptasi minimal karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara spesies itik liar dan itik domestik, dan karena lebih seringnya itik maupun angsa domestik yang diumbar berkontak dengan unggas air liar di lapangan. Banyak virus AI dari burung-burung pesisir dan burung camar (ordo Charadriiformes) tidak bereplikasi pada itik domestik (ordo Anseriformes) yang diinokulasi secara intranasal, mengindikasikan bahwa transfer virus AI antar beberapa spesies unggas air liar lebih sulit terjadi dan mungkin memerlukan beberapa langkah adaptasi [78, 187, 228]. Informasi ini mengindikasikan bahwa virus AI mengekspresikan berbagai derajat adaptasi hospes untuk setiap spesies avian yang berbeda, dan jika kita menyebut virus AI semacam itu dari spesies burung yang berbeda sebagai ‘virus AI’, yang mengimplikasikan bahwa semua virus sama-sama mampu untuk menginfeksi semua unggas, adalah sebuah penyebutan yang salah. Sangat tidak akurat pula untuk mengkategorisasikan virus AI kuda, manusia dan babi sebagai “Virus AI mamalia”, karena setiap virus tesebut memiliki kemampuan yang berbeda untuk menginfeksi spesies mamalia yang berbeda. Sangat jarangnya kejadian berhasilnya virus AI melompati batasan spesies yang diikuti dengan suksesnya adaptasi virus menunjukkan bahwa respons adaptif merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor selain faktor paparan [103]. Evolusi virus HPAI H5N1 keturunan Gs/GD juga mendemonstrasikan betapa kompleksnya evolusi virus. Strain virus yang terdeteksi di Hong Kong tahun 1997 tidak beradaptasi dengan baik pada itik domestik, akan tetapi pada tahun 2000, strain virus reasortan yang mampu menginfeksi itik domestik bersirkulasi di China dan telah terdeteksi pada itik domestik impor di Hong Kong. Dianggap mungkin bahwa readaptasi virus ini kembali ke itik merupakan langkah krusial dalam epidemiologi penyakit ini, adalah salah satu alasan virus ini dapat menjadi endemik, dan mungkin memainkan peranan dalam transmisi virus ke burung liar karena berdiam di habitat yang sama. Juga perlu untuk dicatat bahwa, di awal 2016, virus LPAI H7N9 yang telah diisolasi sejak tahun 2013 tidak beradaptasi dengan baik pada itik domestik, dan tidak seperti virus H5, virus ini tidak terdeteksi pada burung liar migrasi atau dipindahkan ke negara lain melalui burung migrasi.

Periode inkubasi dan infeksius

Untuk HPAI pada ayam, periode inkubasi (waktu mulai dari terpapar virus sampai munculnya gejala klinis) berkisar antara beberapa jam saja pada unggas yang diinokulasi secara intravena, sampai 24 jam pada ayam yang diinokulasi secara intranasal, sampai 3 hari pada individul unggas yang terinfeksi secara alami. Periode inkubasi pada flok ayam yang terinfeksi bisa sampai 14 harI [41, 45]. Akan tetapi, pengeluaran virus terjadi lebih awal sebelum gejala klinis muncul, dan bisa jadi lebih lama dari penyakit klinisnya. Periode infeksius berlangsung dimulai dari saat virus pertama kali dikeluarkan dampai ketika virus tidak terdeteksi lagi melalui swab orofaring dan kloaka, atau di dalam atau pada bulu [205]. Periode pre-paten atau pre-infeksius (laten) mengindikasikan jeda waktu antara terpapar virus sampai pengeluaran virus dari dalam tubuh unggas. Penggunaan periode infeksius sangat krusial untuk investigasi penyakit dan untuk pencegahan transmisi dan menginisiasi pengendalian penyakit. Periode inkubasi penggunaanya hanya terbatas, karena banyak spesies, seperti itik domestik yang terinfeksi oleh beberapa strain virus HPAI H5N1, mungkin saja tidak menunjukkan gejala sakit saat terinfeksi, akan tetapi masih mengeluarkan virus. Juga penting untuk mempertimbangkan periode pre-paten (laten) (yaitu waktu antara paparan virus sampai pengeluaran/shedding virus), karena hal ini krusial untuk melacak infeksi, terutama ketika unggas yang berpotensi telah terinfeksi telah dipindahkan keluar peternakan setelah terpapar virus.

Panjang periode laten, inkubasi, dan infeksius tergantung pada dosis virus, rute paparan, spesies yang terpapar, status imunitas unggas terpapar, dan berbagai faktor lingkungan [45]. Studi eksperimental yang dilakukan pada virus HPAI H5N1 keturunan Gs/GD menunjukkan bahwa virus ini memiliki periode laten yang sangat pendek [17]. Hal ini berimplikasi signifikan terhadap perkembangan wabah, yang dipengaruhi oleh periode laten dan basic reproduction number (R0) untuk penyakit. R0 adalah sebuah ukuran infektivitas infektivitas, dan telah diukur R0 untuk beberapa virus AI [17, 155]. Untuk menyebarnya epidemi, R0 harus lebih dari 1; untuk pengendalian penyakit R0 harus kurang dari 1. R0 bersifat spesifik kepada agen penyakit dan tingkat kontak antar hewan rentan. Hal ini bervariasi tergantung faktor hospes, diantaranya spesies atauras, resistansi dan status imun, juga durasi waktu hospes dapat bertahan hidup. R0 bagi LPAI umumnya lebih besar daripada virus HPAI, karena virus HPAI lebih fatal daripada LPAI yang mengurangi kemungkinan transmisi virus [155]. Estimasinya bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan dan sistem produksi perunggasan yang dilakukan. Untuk virus H5 keturunan Gs/GD, R0 telah dihitung dengan kisaran 1.95 – 2.68 [210, 224], meskipun perhitungan ini terutama berdasarkan infeksi pada produksi perunggasan di pedesaan. Nilai R0 yang sebesar ini mengindikasikan infeksi infeksi dengan level moderat, akan tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan banyak agen infeksius lain. Akan tetapi, meskipun dengan nilai R0 yang relatif rendah ini penyakit masih menyebar dengan cepat dalam satu flok, dan hal ini juga telah tercatat di lapangan [210], mungkin karena periode laten yang mengikuti infeksi untuk virus ini pendek [17].

Sistem eksperimental yang didesain untuk mengukur R0 tidak dapat mereplikasi struktur lingkungan dan kontak yang kompleks dalam sebuah peternakan, dan hanya dapat memberikan petunjuk tentang ukuran yang sebenarnya. Sebagai contoh, angka kontak efektif antar unggas terinfeksi dan unggas tidak terinfeksi yang dipelihara dalam kandang diharapkan akan meningkat jika air minum terkontaminasi virus dari unggas yang terinfeksi, dan jika unggas dalam setiap baris kandang berbagi aliran air minum yang sama. R0 juga dapat digunakan untuk menentukan level proteksi yang diperlukan dari vaksinasi untuk menghentikan transmisi virus dalam populasi tersebut. Seiring meningkatnya R0, meningkat pula proporsi flok yang perlu divaksin untuk dapat mencegah infeksi secara efektif, dan setara dengan 1 – 1/R0 [159].

Maintenans virus AI di dalam populasi

Secara khusus, sebagian besar individu unggas mengeluarkan virus hanya dalam waktu 7 – 10 hari, dan virus AI tidak menetap atau memproduksi infeksi laten pada individu unggas, seperti yang sudah diperlihatkan terjadi pada beberapa virus avian, seperti herpesvirus atau infectious laryngotracheitis. Kasus yang sesekali terjadi dimana virus dapat dikeluarkan dalam waktu yang lebih lama pada individu unggas telah dilaporkan [88]. Akan tetapi virus AI dapat dipertahankan dalam waktu yang jauh lebih lamam dalam populasi unggas yang besar, seperti yang biasa ditemukan pada produksi perunggasan di pedesaan, pasar unggas hidup, ataupun operasi perunggasan komersialm karena paparan awal dan fase akut tidak menyebabkan tingkat infeksi langsung 100%. Seiring berkurangnya jumlah unggas yang rentan dalam populasi tertutup, tingkat transmisi melambat. Hanya ada sedikit informasi tentang jalannya sirkulasi virus AI dalam populasi unggasm dan hal ini juga dapat tergantung dari lingkunan dimana unggas dibesarkan, yang berdampak pada stabilitas virus diluar hospes.7

Virus AI telah muncul kembali dari flok yang sebelumnya telah terinfeksi setelah persitiwa yang sangat berat, akan tetapi tidak ada status karier jangka panjang yang telah didefinisikan, atau virus telah muncul mengikuti masuknya unggas baru yang masih rentan kedalam populasi terdampak. Virus LPAI telah ditemukan sampai 36 hari kemudian setelah waktu terpapar pada ayam (sampel trakea) [7] dan 22 hari pada kalkun [106], akan tetapi pada kalkun dimana waktu terpapar tidak pasti, virus ditemukan sampai 72 hari kemudian dihitung dari awal eksperimen lantai kandang [83]. Dalam satu kasus di lapangan, virus LPAI H7N2 di Pennsylvania selama tahun 1997-1998 ditemukan kembali dari kasus kematian harian pada flok ayam petelur berumur 6 bulan yang secara klinis normal yang sebelumnya sembuh dari penyakit LPAI akut, dan ditemukan juga dari flok ayam petelur lain 8 minggu setelah terkena LPAI akut setelah mengalami molting/gugur bulu [238]. Karena itu, setelah satu flok didiagnosa terinfeksi virus AI, harus dipikirkan adanya kemungkinan flok tersebut sebagai sumber virus terhadap unggas yang ada di dalam flok, sampai seluruh unggas itu dieliminasi dan peternakan tersebut dibersihkan dan didisfeksi dengan baik, dan akhirnya dimungkinkan masuknya unggas baru yang bebas AI. Vaksinasi telah terbukti efektif dalam mengurangi jumlah virus yang dikeluarkan ke lapangan dan menghentikan transmisi virus [220, 221]. Terdapat contoh capaian kesuksesan eliminasi virus melalui implementasi selective culling flok yang terinfeksi (termasuk pemasaran yang terkendali) dan/atau vaksinasi darurat [47, 73].

Respons imun terhadap virus LPAI pada itik berbedan dengan pada ayam, dan hal ini dapat memainkan peranan dalam maintenans virus dalam populasi itik. Saat itik dipaparkan virus LPAI secara eksperimental, itik tersebut memunculkan respons imun, akan tetapi jika itik tersebut diekspos kembali dengan virus yang sampai 21 hari kemudian itik tersebut masih dapat terinfeksi kembali dan mengeluarkan virus, terutama melalui kloaka. Ayam yang telah terpapar sebelumnya tidak mengeluarkan virus sama sekali ketika terekspos kembali dengan virus yang homolog [29].

Shedding virus ke dalam lingkungan dan ketahanannya di lingkungan

Dalam tubuh hewan yang terinfeksi, virus AI diekskresikan dari hidung dan mulut (sekresi respiratorik), konjungtiva, dan kloaka (feses) ke lingkungan sekitar. Virus HPAI juga dapat dideteksi pada bulu keras dan bulu halus, yang memiliki potensi transmisi penyakit melalui perilaku saling membersihkan bulu masing-masing (allopreening) atau melalui bulu yang tercabut. Sampai hasil pencabutan bulu di rumah pemotongan unggas merepresentasikan sumber potensial penyebaran virus. Sumber virus di lingkungan bertanggung jawab terhadap sebagian besar peristiwa paparan, akan tetapi unggas juga dapat terpapar virus AI melalui predasi atau kanibalisasi karkas unggas mati karena terinfeksi. Studi eksperimental pada ayam menunjukkan bahwa virus HPAI dikeluarkan dalam jumlah paling besar dari orofaring (104.4-7.7 dosis infeksius rata-rata pada embrio ayam [EID50]/ml dari sekresi respiratorik), dan dalam jumlah yang lebih sedikit dari kloaka (102.5-4.5 EID50/g feses) [200, 201]. Hal ini bervariasi tergantung pada strain virus, dan untuk beberapa virus HPAI H5N1, bahkan hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali virus yang dikeluarkan melalui kloaka. Untuk LPAI pada ayam, pengeluaran virus ke lingkungan lebih kecil melalui sampel orofaring (swab, 101.1-5.5 EID50/ml) dan kloaka (swab 101.0-4.3 EID50/ml) [201], meskipun tidak begitu untuk subtipe H7N9 yang muncul di China sebagai penyakit zoonosis serius [135], dan untuk beberapa virus H9N2. Dalam studi eksperimental, pengeluaran virus HPAI dalam titer yang besar ke lingkungan ini menandakan kontaminasi virus yang lebih besar dan memiliki kemampuan transmisi yang lebih besar jika dibandingkan dengan LPAI [219]. Titer virus dalam karkas (daging) bervariasi tergantung strain virus, tipe jaringan, spesies unggas dan stadium klinis penyakit:

- Ayam yang mati terinfeksi oleh virus HPAI H5N2 dari Pennsylvania tahun 1983 memiliki titer virus 102.2-3.2 EID50 per gram daging, sedangkan virus HPAI H5N1 dari Korea Selatatan tahun 2003 memiliki titer virus 105.5-8.0 EID50 per gram daging, akan tetapi kuantitas

- Titer virus HPAI H5N1 dalam hati ayam dilaporkan setinggi 1010.6 EID50 per gramnya.

- Virus HPAI H5N1 memproduksi virus dengan jumlah titer yang berbeda pada itik domestik yang secara klinis tampak normal (102.0-3.4 EID50/gram) dan itik domestik yang tampak sakit (104.0-6.0 EID50/gram) [201, 203, 209].

Virus AI yang dikeluarkan ke lingkungan dilindungi oleh material organik dimana mereka berada yang memberi perlindungan agar partikel virus tidak mengalami inaktivasi fisik maupun kimia [45]. Ditambah lagi, kondisi lingkungan spesifik seperti kondisi lembab dan dingin, meningkatkan kemampuan bertahan hidup virus dan memiliki dampak mendalam terhadap transmisi. Sebagai contoh, virus HPAI H5N1 dan H5N2 mampu bertahan dalam kondisi kotoran kandang cair selama 150 hari di musim dingin ketika kondisi beku, 30-35 hari pada suhu 4o C, 7 hari pada suhu 20o C, dan 4 hari pada suhu 25-32oC dalam kondisi tidak terkena sinar matahari [10, 56, 180, 225]. Dalam studi eksperimental dimana virus HPAI H5N1 yang ditambahkan pada kotoran kandang, tidak ada virus yang ditemukan setelah 24 jam di suhu 25oC dan setelah 15 menit jika dipertahankan pada suhu 40oC. Upaya memaparkan kotoran kadang dengan sinar ultravioler (UV) tidak efektif untuk membunuh virus AI, mungkin karena penetrasi sinar UV yang tidak mencukupi kedalam kotoran kandang [36]. Untuk virus AI di air, dua virus HPAI H5N1 mengalamai penurunan titer infeksisu sebesar 101 EID50 setelah 4-5 hari pada suhu 28oC (pH 7.2 dan salinitas 0 ppm), dan tidak ada virus terdeteksi setelah 30 hari, akan tetapi pada suhu 17oC dengan kondisi pH dan salinitas yang sama, dua virus tersebut bertahan masing-masing sampai 94 dan 150 hari [20]. Virus-virus HPAI H5N1 ini mampu bertahan dalam waktu yang lebih pendek di lingkungan dibandingkan dengan virus LPAI H5 dari burung air liar. Sebagai contoh, virus LPAI dari burung air liar tetap infektif pada suhu 17oC sampai 207 hari, dan pada suhu 28oC sampai 102 hari. Meningkatkan salinitas air atau pH mengurangi waktu virus dapat bertahan hidup di kedua suhu tersebut [185, 186]. Penelitian-penelitian ini dan juga pengamatan lapangan menunjukkan bahwa virus AI tetap infektif di air atau dalam material organik basah yang dipertahankan dalam kondisi temperatur dingin, seperti kondisi musim dingin, untuk kemudian tetap dapat infektif terhadap burung atau unggas liar dalam waktu yang lama. Namun sampai saat ini hal ini tidak terbukti terjadi [232]. Bahkan jika virus HPAI H5N1 dapat bertahan hidup dalam es, mereka tidak menyebabkan perpanjangan siklus infeksi, mengingat bahwa virus yang identik secara geentik tidak terdeteksi secara berturut-turut per tahunnya pada burung migrasi dari 2005 sampai 2009. Yang mungkin terjadi malah virus-virus yang terisolasi telah berevolusi menunjukkan bahwa virus bertahan hidup dalam populasi burung liar.

Kondisi tanah juga mempengaruhi kemampuan virus bertahan hidup, seperti yang ditunjukkan virus HPAI H5N1 di Kamboja [66].

Inaktivasi

Mengikuti depopulasi peternakan terinfeksi dan perlakuan pembuangan unggas, virus AI yang telah mengkontaminasi lingkungan harus dieliminasi dan/atau diinaktivasi dengan semestinya untuk mencegah tranmisi dan mengendalikan infeksi di lapangan. Virus AI sangat labil dan karena itu rentan terhadap panas dan berbagai desinfektan, termasuk deterjen. Untuk kandang unggas yang bersifat tertutup, telah disarankan langkah dibawah ini sebagai program eliminasi virus AI yang efektif dari tempat yang terinfeksi: pemanasan 32,2o – 37,oC selama satu minggu, diikuti dengan pemindahan dan pembuangan alas kandang dan kotoran kandang secara semestinya, diikuti dengan pembersihan dan dinsinfeksi kandang dan alat kandang, dan kemudian 2-3 minggu periode kosong sebelum restocking [69]. Jika pembersihan dan disinfeksi telah dilakukan secara menyeluruh, virus seharusnya tidak mampu bertahan kali ini, dan periode waktu kering kandang selama 2-3 minggu mampu memberikan margin keamanan yang cukup besar. Pada situasi dimana unggas dijual melalui pasar unggas, waktu penyelesaian suatu proses (turnaround time) untuk kandang transport diukur dalam hitungan hari. Akibatnya, kandang transport ni memiliki resiko cukup signifikan terhadap transmisi virus, terutama jika kandang tersebut telah sangat terkontaminasi dari unggas yang terinfeksi. Meskipun kandang dicuci dan didisinfeksi, masih terdapat resiko kontaminasi residu virus meskipun dengan kadar yang sedikit, jika kandang tersebut sebelumnya membawa unggas terinfeksi AI, karena sangat sulit untuk membersihkan seluruh material kotoran pada saat pembersihan. Virus AI dalam karkas unggas, alas kandang, maupun pupuk kandang dapat dibunuh dengan efektif dalam waktu kurang dari 10 hari jika telah dilakukan pembusukan/ proses kompos yang seharusnya, atau jika dikubur atau dibakar [163]. Pada permukaan yang bersir, berbagai desinfektan (termasuk juga deterjen) efektif untuk menginaktivasi vurus AI, seperti misalnya sodium hypochlorite (pemutih), senyawa ammonium kuartener, sodium hydroxide (lye), senyawa phenol, senyawa ionofor acid, disinfektan chlorine dioksida, agen oksidasi kuat, dan kombinasi sodium karbonat/sodium silikat [37]. Akan tetapi, seluruh material organic harus dihilangkan dengan cuci kering atau basah dengan deterjen sebelum desinfektan dapat bekerja dengan baik. Petunjuk pembersihan dan desinfeksi untuk avian influenza tersedia pada sumber lain [14].

Virulensi dan pathogenisitas

Telah muncul kebingungan dari penggunaan istilah ‘virulensi’ dan ‘patogenisitas’ yang bertentanga, yang berhubungan dengan kapasitas virus AI dalam menuimbulkan penyakit diukur dari kemunculan gejala klinis, atau lesi-lesi makroskpis, mikroskopis dan atau ultrastruktural [22]. Pelaporan resmi virus AI sebagai LP atau HP adalah berdasarkan berkemangnya penyakit dan kematian setelah eksperimen inokulasi virus pada ayam, pada sepses target, atau pada sekuens situs pembelahan proteolitik hemagglutinin (lihat Bab 1). Klasifikasi patotipe resmi ini hanya spesifik untuk ayam, akan tetapi memiliki aplikasi patobiologi pada spesies gallinaseus yang berhubungan. Akan tetapi, patotipe ayam tidak bersifat prediktif terhadap potensi patogenisitas virus AI kepada spesies avian yang tidak berhubungan, atau kepada manusia atau spesies mammalia lainnya.

Infeksi di dalam sistem pertanian dan sistem buatan manusia lainnya